清代两起戏曲丑闻事件:1689和1874[1]

Judith Zeitlin (蔡九迪)

摘要:

本文探讨了中国戏剧鼎盛时期在清朝都城北京的两次灾难性演出。笔者所说的 “灾难性演出” ,指的是冒犯他人并导致了惩罚和报复的戏剧事件,给人或物带来了灾祸,造成了切实显著的恶果。第一起事件很著名,清初1689年,洪昇名作《长生殿》的一次堂会演出酿成祸端。第二起事件鲜为人知,是清末1874年在湖广会馆戏楼发生的斗殴风波,牵涉到了清朝将领曾国荃。尽管这两个案例是很小的样本,却揭示出中国清代戏剧丑闻运作的一些普遍模式。首先,这两个案例均与清朝皇权有很强的联系,都暴露了背后的政治压力和党派斗争。其次,这两个案例均不可避免地涉及到公众舆论对字里行间进行了某种隐喻式或象征性的解读,这种解读或许是引发最初祸事的部分原因,或许能让以后的学者重构丑闻。最后,这两个案例显示出丑闻是如何在 “表演空间的间隙” 中发展的,这个间隙既不像商业戏院一样完全开放,也不像紫禁城一样完全封闭,而是横跨私人和公众领域的中间地带。

对于任何一位中国戏剧史的专家来说, “scandal(丑闻性的事件)” 都是一个内容丰富的课题。然而在中国戏剧史领域对这个课题的研究并不多,至少正面的研究不多。本文将首次尝试初步探讨此课题。勒赛尔(François Lecercle)与图雷(Clotilde Thouret)在《故事》(Fabula)期刊的特刊 “戏剧与丑闻” (Théâtre et Scandale)概论中对法语术语 “scandale” 进行了详尽的梳理总结,揭示了丑闻作为一个词语和概念的复杂性,展示了其用法和含义如何随着时间而变化[2] 。当然法语 “scandale” 在语言、历史或概念上与中文的 “丑闻” 不一定完全重合,但也能从勒赛尔和图雷所描述的欧洲案例中找到两者之间相当多的共同点。

[1] 非常感谢郭安瑞(Andrea Goldman)、拉撒路(Ashton Lazarus)、古柏(Paize Keulemans)慷慨提供专业知识,感谢笔者的研究助理陈嘉艺鼎立相助。感谢郭安瑞、古柏、费尔德曼(Martha Feldman)、巫鸿(Wu Hung)对本文草稿提出的敏锐意见。感谢勒赛尔(François Lecercle)与小倉博孝盛情邀请笔者参加会议,会议论文收录于本专辑。除非另有说明,否则本文所有英文译文均由笔者本人翻译。

[2] 勒赛尔(François Lecercle)、图雷(Clotilde Thouret):《概论——西方舞台的另一段历史》,《故事Fabula/ 戏剧与丑闻专题研讨会特刊》,URL: https://www.fabula.org/colloques/document6293.php。(2020年4月2日查阅,无页码。)本文中研究丑闻的方法要感谢他们极为详尽的梳理分析。

现代汉语中对 “scandal(丑闻)” 的表述对本文接下来的讨论很有启发意义,可以说是为研究戏剧丑闻做了铺垫。2019年10月在东京举行了 “戏剧与丑闻” 会议,海报上面的日文会议名称直接将 “scandal/e” 音译为スキャンダル。这是二十世纪初的旧词的现代用法。但是片假名音译只是日语于过去和现在表达该概念的几个词汇之一,其它的可能性包括把该概念翻译成日文汉字。汉语往往不直接把西方术语音译,由于日语已经把表达现代思想和发明的西方术语翻译成了日文汉字新词,因此在十九世纪末二十世纪初,汉语引入了很多日文新词。今天普通话最常见的 “scandal(丑闻)” 的说法可能就是从日语中借用的这种复合词:醜聞(しゅうぶん) [3] 。据拉撒路(Ashton Lazarus)称: “しゅうぶん最早似乎于1874年出现在一部名为《広益熟字典》的词典中,它的定义是不雅的或是下流的故事” 。笔者所找到的汉语 “丑闻” 最早的用法是在1913年1月16日发行的《申报》上面,这家中文报纸把 “丑闻” 和 “丑史” (不光彩的历史,现在已经不再使用该术语)作为同义词交替使用,意思是不名誉的事情[4] 。《汉语大词典》作为最全面详尽的中文字典,也只引用了著名作家鲁迅1935年一篇文章里丑闻的用法。在文章中,鲁迅谴责小报的恶意报道逼得上海电影明星阮玲玉自杀[5] 。后面这条引文的时间和背景把丑闻一词锚定在全球大众文化里面,地方小报披露名人丑闻,以飨热衷八卦的读者,这在大众文化里司空见惯。

[3] 拉撒路观察到,与醜聞(しゅうぶん)相反, “スキャンダル 似乎晚一些才出现” ,字典引用的词条源自1916年(私人信件,2019年10月10日)。

[4]《鄂省女诫新丑史》,载《申报》,1913年1月16日第6版。另一个关于 “丑史” (不光彩的历史)作丑闻解释的例子请参见《申报》,1911年3月11日第10版。

[5]《汉语大词典》第9卷,汉语大词典出版社,2001,第1435页。这一简短词条定义了 “丑闻‘’ ,将该词的每个字扩展为复合词: “传播不名誉事件(丑事)的流言蜚语(传闻)” 。有关鲁迅的文章,参见陈威:《序言》, 载陈威、David Schaberg主编《闲谈:传统中国的流言与轶事》(Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2014)第1 - 3页。

丑闻由两个汉字组成。 “丑” 本身可作为形容词或名词,意思是 “难看的;身体或者道德上的畸形” ,引申的含义是 “可耻的,不光彩的,不道德的” [6] 。 “闻” 本身的意思是 “听;所听见的或所知道的” ,也就是传闻、谣言、消息、名声,包括口头的和书面的表述[7] 。例如, “新闻” 字面上的意思是 “最新的消息” ,如今是现代媒体意义上的 “新闻” 的总称,但是在早期可能只是指最新的传闻。 “丑闻” 作为一个复合词显示出丑闻之所以成为丑闻必须满足两个条件:谣言传播的形式必须是公开的;谣言内容通常是不光彩的事件。

“丑” 字也出现在其它一些可以翻译为 “丑闻” 的复合词里,如 “丑话” (不雅的话)或 “丑事” (可耻的事)。不过初步研究显示这些复合词如同 “丑闻” 一样,在古汉语中并不常见[8] 。用一组 “丑” 字修饰的名词来追踪早期丑闻的概念和事例更有成效,就像上文中的 “闻” 字、 “话” 字,这些名词与流言、传闻、八卦相关,意思是 “言谈” 或 “故事” ,如 “闲话” (八卦或闲聊)。与此相关的还包括古代把形容天气的一系列字眼用来比喻流言和大众舆论,比如包含 “影响力” 意思的 “风” 或 “风雨” ,用来表达公众舆论快速传播和有说服力的本质特征。例如, “生风” 的意思是 “挑起流言蜚语或丑闻” 。然而最常见的用法可能是一个中性词,如 “事务、事件、事情” 中的 “事” ;或 “案例” (虽然不需要走法律程序,却是法律意义上的案件)中的 “案” 。中性词既可以作为单字使用,

[6] 第一个定义参见《马修斯汉英字典》(Rev. American ed. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1963),第185页;第二个定义参见《新世纪汉英大词典》第二版,外语教学与研究出版社,2016,第241页。

[7] 有关谣言、闲话、新闻里的 “闻” 字,参见Paize Keulemans:《开放世界的故事:明朝灭亡作为荷兰的悲剧、中国的八卦、全球的新闻》,《中国文学研究前沿》2015年第9期,第190 - 234页,及其即将出版的著作《闲聊:十七世纪中国文学谣言及八怪的有效运用》。有关丑闻(字面之意是 “丑陋或肮脏的传闻” ),见其《金瓶梅重探:从流言到丑闻》,载《中国典籍与文化国际学术研讨会》,北京大学出版社,2011, 第395 - 411页。

[8]《汉语大词典》丑事的例子全部取自清朝白话小说。《申报》最早使用这个术语可追溯到1873年2月25日第二版(创刊一年之后)。对于现在已不再使用丑话表达丑闻之意,请见《林语堂当代汉英词典》(http://humanum.arts.cuhk.edu.hk)。很明显晚清和民国时期媒体用来表达丑闻的术语不是固定的。

也可以把日期或名字放在 “事” 或 “案” 之前组成词组。类似于 “德雷富斯(Dreyfus)事件” 或 “德雷富斯案” 这样的表述。柯尔曼斯(Paize Keulemans)对十七世纪中国文学中的谣言、闲话和新闻进行了大量研究,据他所述: “最常用来形容scandal的术语似乎刻意避开了丑闻一词” [9]。

目前中国戏剧史领域在众多方向研究特定的丑闻,包括调查丑闻的起因、传播、应对机制和渠道。为了缩小范围,本文将探讨一种笔者称之为 “灾难性演出” 的特别丑闻。 “灾难性演出” 的定义是 “冒犯他人并导致了惩罚和报复的戏剧事件,给某人或某物带来了灾祸,造成了切实显著的恶果” 。中文经常用 “祸” 来描述这样的情形。笔者的研究重点是戏曲事件,因此特意排除了大量针对文本创作与发行所进行的审查或取缔事件。有些一揽子禁令针对所有戏班、特殊剧种或全本戏的演出,笔者也排除了这些案例[10] 。本文选取考查的两起事件均发生在满清(1644 - 1911)统治时期,这个时期中国戏曲如日中天。

这两场灾难性演出在空间上相关联,它们都发生在清朝都城北京。但是从时间上来看,它们属于完全不同的历史时刻,发生在不同的场所,演出的背景也不相同。第一起事件发生的年代是清初1689年,而且相当有名;第二起事件发生的年代是清末1874年,比较鲜为人知。尽管这两起案例是很小的样本,它们均揭示了中国清代戏剧丑闻运作的某些常见模式。首先,由于这两起案例均发生在京城,

[9] 摘自2019年10月21日的私人信函。

[10] 针对舞台、演员、戏剧、剧作家所颁布的禁令,其相关史料和选集为研究丑闻提供了充足的资料。有关清代的资料,参见王利器:《元明清三代禁毁小说戏曲史料》,作家出版社,1958;丁淑梅:《中国古代禁毁戏剧史论》,中国社会科学出版社,2008;丁淑梅:《中国古代禁毁戏剧编年史》,重庆大学出版社,2014。

它们必然与清代皇权有很强的联系,暴露出了政治压力及弱点,引发了幕后的政治攻击和内讧。其次,它们均不可避免地涉及到公众舆论对字里行间进行了某些隐喻、比喻或象征性的解读,这种解读或许是引发最初祸事的部分原因,或许能够让以后的学者重构当时的丑闻。换句话说,这些事件既不直接,也不明显。这种隐晦性不仅呈现出中国政治与文学对话的运作形式,也显露了戏曲事件的高危风险。最后,这两起案例显示出丑闻是如何在 “表演空间的间隙” 中发展的,这个间隙既不像商业戏院一样完全开放,也不是像紫禁城一样完全封闭,而是横跨私人和公共领域的中间地带。

案例一:1689年演《长生殿》之祸

1688年,剧作家洪昇(1645 - 1704)经过十年创作及修改,完成了他的杰作《长生殿》。这部历史剧改写了唐明皇与其最爱的妃子杨贵妃之间的爱情悲剧。公元755年安史之乱期间,御林军在护送唐明皇逃离京城的途中发生哗变,唐明皇被迫将杨贵妃处死。该剧剧本长达五十折,这个长度对于明清传奇这种既可供阅读也可用作戏曲演出剧本的文学体裁来说不算太不合理。同年,该剧在北京以昆曲的形式首演,广获好评,轰动一时。然而当年进行首场演出的是哪个戏班?演出的确切地点在哪里?谁资助了演出?演了多少折?(传奇剧很长,因此很少上演全本。)

无人知晓这些关键问题的答案。一个原因是尽管当时商业印刷已非常普及,并且出版的剧本数量很多,也很容易获取,但是却没有定期出版的刊物刊登剧评、演出通知或是广告,而且十九世纪末以前很少有印刷或手写的戏单票据等物流传下来。除了伶人地位低下之外,第二个原因是十七世纪八十年代,北京没有商业戏院,类似的戏院再过二十年左右

才能在京城站稳脚跟[11] 。职业戏班不在公共戏院演出,而是在私人宅第、酒楼饭馆、行会会馆、庙会节庆、甚至街头等不同类型的场地表演。这种分散各处、活力四射的演出,地点各不相同,它们之所以具有高度流动性,部分原因是不需要搭建舞台或布景。除了一些寺庙特为宗教仪式及传统庆典而设的固定舞台之外,其它大部分演出场地是临时性的。这当中最负盛名的(皇宫除外,它有自己的生态系统,笔者将不在此进行讨论。)是在私人宅第宴客举办的 “堂会” [12] 。这应该就是举办《长生殿》那次灾难性演出的地点和场合。对于堂会来说,即使场合非常盛大,表演所需要的也不过是一块标识舞台位置的地毯,数张供宾客看戏的坐席,一条供伶人通行的小道(图一)。

1689年的这起事件令洪昇与友人在观演之后陷于灾祸,但后人对其中的具体细节知之甚少。《剑桥中国文学史》简要地概括了以下事实:

1689年,由于朝廷的派系斗争,洪昇因佟皇后死后国丧期间私演《长生殿》而受到弹劾,被下狱并革去国子监生。 “长生殿案” 株连者包括诗人查慎行和赵执信[13]。

卷入这起祸事的人或被国子监除名,或被革职,终生不得为官,但除此之外这起祸事并没有造成更严重的后果。按照清朝的标准这已经是非常轻微的处罚了。

[11] 如果仔细搜索,此时商业戏院可能已经出现了。这或许能解释为什么1671年必须颁布布告/法令,永久禁止在紫禁城内城和外城修建戏院。参见丁淑梅:《中国古代禁毁戏剧编年史》第307页 - 308页。

[12] 郭安瑞认为皇宫内的演出是一种极端形式的 “堂会” 。参见其著作《紫禁城内的戏曲:1700 - 1900北京的文化政治学》(Stanford, CA: Stanford University Press, 2012)第65页。

[13] 李惠仪:《清初文学》,载孙康宜、宇文所安主编《剑桥中国文学史》(下卷)(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010)第167页。(作者在英文原文中的引文略有更改。)

图一:1657年尤侗剧作《钧天乐》堂会首演的场景,选自尤侗撰《年谱图诗》(约1694)。

其他著名的文字狱案件中,那些因所谓 “污蔑” 满清而获罪的人皆遭处决,株连获罪甚广。早于 “长生殿事件” 几年的臭名昭著的 “明史案” (1661 - 1663)就是如此。洪昇的剧作本身也未受到影响。《长生殿》从未被禁毁,其手抄本继续流传,戏班也常常上演这部戏。1704年,亦即洪昇因意外溺水身亡的那一年,他还曾应有钱有势且与康熙私交甚笃的织造郎中曹寅之邀,作为贵宾出席了曹氏在南京举办的堂会,观赏《长生殿》演出长达三天三夜之久。同年 ,洪昇的朋友为《长生殿》做注并出资,《长生殿》终于得以出版。几个世纪以来,该剧不断被重印并广为传阅。

《长生殿》的折子戏继续在各地,包括在清宫上演,直到今日仍是昆曲的保留剧目[14] 。

研究丑闻的学者可以从丑闻引发的言论来发掘并衡量该丑闻。对于过去的历史学家来说这意味着从文献资料中寻找蛛丝马迹。关于《长生殿》的演出之祸及其后果,有许多资料分散于私人论著中,但是却没有任何官方记载[15] 。二十世纪中叶为洪昇作传的章培恒(1934 - 2011)所撰写的三十三页专著论述得最为详尽。他引用了清代杂记中的九篇主要散文记载,以及剧作家的友人,包括几位受到该案牵连的诗人所写的大量唱和酬赠诗与应制诗。章培恒坚持认为《长生殿》由当时北京城里一个最主要的戏班在洪昇自己的寓所表演,虽然有许多著名文人出席,但只有五位被定罪并受到处罚。弹劾奏折是由一位名叫黄六鸿的朝廷谏官上奏的[16]。

距离该事件年代越久远,坊间文学对演出的报道就越详细夸张。这场盛大演出在一所大宅举行;有五十位官员被解职。有些学者依据一些报道认为康熙皇帝本人读了剧本之后非常欣赏,因而推动了该剧初登舞台时所取得的成功;其他学者则声称康熙对这部剧深恶痛绝,最终致使洪昇身败名裂。最令人费解的是,假若这场演出并不招摇,是什么原因让谏官弹劾它呢?尽管洪昇是才华横溢的诗人和戏曲家,交游甚广且享有很高名望,他本人却不过是政治上的小人物。 “长生殿案” 发生时,他已经当了二十年之久的国子监监生,入仕无望。

[14] 过去几十年间推出了全本戏,这或许是自1794年那场演出以来的第一次。江苏苏州昆曲剧院分三晚(2004年2月17日 - 2月19日)在台北新舞台首次上演足本《长生殿》(五十出中的二十八出);上海昆剧团在上海兰心大剧院连续四晚(2007年5月29日开始)首演足本戏(五十出中的四十三出)。

[15] 官方资料只提供了皇后的名字及去世日期。

[16] 章培恒著《演 <长生殿> 之祸考》,《洪昇年谱》,上海古籍出版社,1979,第271 - 404页。其它研究包括陈万鼐著《 <长生殿> 传奇演剧之祸》,《洪昇研究》,学生书局,1971,第119 - 134页;朱锦华著《 <长生殿> 演出简史》,载叶长海等主编《长生殿:演出与研究》,上海文艺出版社 ,2009,第326 - 347页。

笔者认为正是罪名、案犯、处罚这三者之间的不匹配最令人震惊,而朝廷的处罚略轻,不足以堵悠悠众人之口,更加助长了各种流言蜚语。后人对该剧早期演出的了解大部分来自于《长生殿》剧本中洪昇的自序,而自序中只字未提1689年的演出之祸也在情理之中。

无论是当时还是现在,谈及该案的诗文均对洪昇报以同情,这些诗文都包含了一个假设,即国丧期间违反规定的罪名不过是托词。尽管洪昇与观看演出的友人有可能因私人恩怨得罪了某个人,例如上疏弹劾的谏官,但是普遍的看法是洪昇只是替罪羊而已。然而他替谁受过?为什么是他?是有人,也许是未获邀请的客人,嫉妒他作为剧作家所获得的成功吗?或者只是出于对他或者对其他宾客的私人恩怨?亦或根据目前的共识,是朝廷高官旨在打击党争中更强大的政敌?1691年洪昇一位密友写给他的诗作,遣词异常直白,暗示了所有这些都是事件的起因:

性直与时忤,才高招众忌。

何期朋党怒,乃在伶人戏[17] 。

章培恒等学者认为该剧作也包含政治煽动性的内容,因而引起康熙皇帝的反感,但是此观点远未得到证实。洪昇自己急于阻止并反驳的一个潜在指控是淫词秽语,这是法令禁止戏曲演出的一个常见原因。他在序言中强调,已经在《长生殿》中删除了早期戏曲作品中为营造戏剧氛围所设的诲淫细节[18] 。

[17] 王泽弘(1626 - 1708):《送洪昉思归武林》,载《鹤岭山人诗集》卷十二,转引自《清代诗文集汇编》第101册,上海古籍出版社,2010,第573页。

[18] 洪昇:《自序》及《例言》,载竹村則行、康保成笺注《長生殿箋注》, 中州古籍出版社,1999,第1 - 6页。

那么假设我们承认有关该案的现存文档让人失望,或者至少可以说它们不具有启发性。然而有一份文件却显得异常珍贵,它不仅提到 “长生殿案” ,还论及其本质。这便是清代著名学者毛奇龄(1623 - 1716)的《长生殿院本序》。该序言是毛于1695年洪昇拜访他的时侯应洪的要求所作,当时距事件发生仅过去了六七年。文中笼统地阐述了毛奇龄对《长生殿》剧作者不幸遭遇的同情:

才人不得志于时,所至诎抑,往往借《鼓子》《调笑》为放遣之音。原其初,本不过自抒其性情,并未尝怨尤于人。而人之嫉之者,目为不平,或反因其词而加诎抑焉。然而其词则往往藉之以传(黑体为作者所加)[19] 。

按照古汉语的行文思路,序言开篇讲述作者的部分并无新意,仅为作者怀才不遇并陷于宵小之手的经历进行辩护。其中可圈可点之处在于其论点:通过贬低作品来诋毁作者的做法往往适得其反,最终反而令作者受益。序言接着讲述了在京城 “有言日下新闻者” 之间流传,导致了 “长生殿之祸” 的情况。毛奇龄没有指名道姓,以足够隐晦却又透露内情的方式,运用历史典故间接地解释了事件背后的动机: “或曰,沧浪无过,恶子美,意不在子美也” [20] 。典故指的是十一世纪宋朝诗人兼官员苏舜钦的案子,此案中苏的政敌为了打击更有权力的高层官员挑起了党争,使得苏因一次宴请的小过失而被扳倒。

序言的结尾又绕回到丑闻的普遍性主题: “惟是世好新闻,因其词以及其事;亦遂因其事,而并求其词” 。

[19] 毛奇龄:《长生殿院本序》,同上书,第366 - 367页。

[20] 毛奇龄此处使用苏舜钦的号 “沧浪翁” 以及他的字“子美”。在该案中受到处罚的其中一位诗人查慎行控诉 “好事生风,旁加指斥” 时也采用了这个典故。见章培恒著《演 <长生殿> 之祸考》第379页。

笔者认为我们有理由在此把 “新闻” 及 “事” 与毛奇龄所批评的世人对流言和丑闻的喜好联系起来。毛提出了一个熟悉的响亮观点,即丑闻实际上是好事,这对处于媒体饱和时代的人来说耳熟能详,因为它能挑起公众的兴趣,提高公众的关注程度,从而给一部作品带来广泛持久的知名度[21] 。(毛奇龄引用另一历史典故来类比洪昇作品的命运,即 “象齿焚身” ,象身灭,齿犹存[22] 。)因此,作品持续不断的名气产生一个反馈循环,这个循环让人们一直对旧丑闻产生新的兴趣,进而为丑闻以及引发丑闻的作品提供了某种意义上的 “长生” 。这一点显然在 “长生殿案” 中得到证实。

案例二:1874年湖广会馆的斗殴风波[23]

从第一个案例跨越近两百年来到第二个案例。这个案例要有趣得多,然而就公众反应来看,它造成的影响却小很多。无论是事发之初(1874),还是后续收尾(1892),该事件——借用勒赛尔和图雷的区分标准——并未产生明显的 “社会放大效应” 将其 “扩大到公众领域” [24] 。因此,虽然这个事件让当事者蒙受耻辱,但却很难算得上是一桩丑闻。

[21] 关于现代学者对这一观点的共鸣,参见朱锦华著《 <长生殿> 演剧简史》第327 - 328页。

[22] 参见Steven W. Durrant等主编《左传》(Seattle: University of Washington Press, 2016),第1126 - 1127页。

[23] 感谢郭安瑞与笔者分享此事件及出处。本案例中关于北京戏院的大部分讨论主要基于郭安瑞著《文化中的政治:戏曲表演与清都社会 》第2章,朱星威译,社会科学院出版社,2018。

[24] 勒赛尔与图雷(《概论》)区分scandalous(可耻)和scandal(愤怒以及惩罚)之间的差别。他们认为戏剧丑闻一词的现代含义要求:1)起因(令人震惊或冒犯人的演出);2)旁观者的负面反应(真实或者想象的反应);3)放大了上述反应并使之在公众舆论空间进一步发酵: “没有社会放大效应就没有丑闻” 。

尽管如此,该案例仍然充分展示了剧院建筑在丑闻成形过程中的角色,这个角色贯穿了从触发冒犯、打击报复、到消息散播和舆论解读的整个过程。除此之外,该案例还突显了中国戏曲表演与传统仪式的密切关系, 以及中国人隐喻式解读的传统,这两方面都极大地增加了发生灾难性戏曲事件的可能性。

据笔者所知只有两份史料记载了这个事件:一份是1930年出版的小说《梨园外史》,另一份是于1933年至1934年连载的回忆录《观剧生活素描》。两书均为陈墨香(1884 -1943)所著,且均成书于事件发生数十年之后[25] 。陈墨香不仅是一位多产的剧作家、戏剧理论家、京剧史学家,还是京剧旦角资深票友。小说和回忆录的故事架构虽略有不同,但两者并无太多矛盾之处,更多的是彼此呼应和互补。回忆录讲述了作者出生之前发生的一些事件,而小说则涉及了许多真实的人物和有据可查的时间、地点、事件。笔者有理由认为两书均为经过虚构加工的历史。

在回忆录中,陈墨香以孩童时期的视角阐述了八岁时从父亲一位朋友那里听来的故事。讲述此事的场合是1892年湖广会馆重建落成之时,是为了说明当初为何会馆需要修缮[26] 。(陈家来自湖北,陈墨香的父亲住在北京,是清朝高官;陈父的朋友是出资整修会馆的主要官员之一。)

这起风波的关键在于演出场所本身——湖广会馆,其戏楼经过改造后今日仍在使用当中。

[25] 小说参见潘镜芙、陈墨香:《梨园外史》第29章,中国戏剧出版社,2015,第179 - 183页。小说前12回由作者化名出版(京华印书局1925年出版)。30回的完整小说于潘镜芙去世两年后以作者真名出版(百城书局1930年出版)。由于该事件在小说倒数第二回出现,陈墨香应该是此事的唯一作者。回忆录参见陈墨香:《观剧生活素描》第一部,原载于《剧学月刊》1933年2月第2卷第3期,第192 - 199页。

[26] 关于北京的同乡会馆,参见白思奇:《地方在中央:晚期帝都内的同乡会馆、空间和权力》(Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center, 2005)。1892年湖广会馆整修落成一事的历史考据,参见《北平湖广会馆志略》,载袁德宣主编《湖南会馆史料九种》,岳麓书社,2012,第346 - 350页。

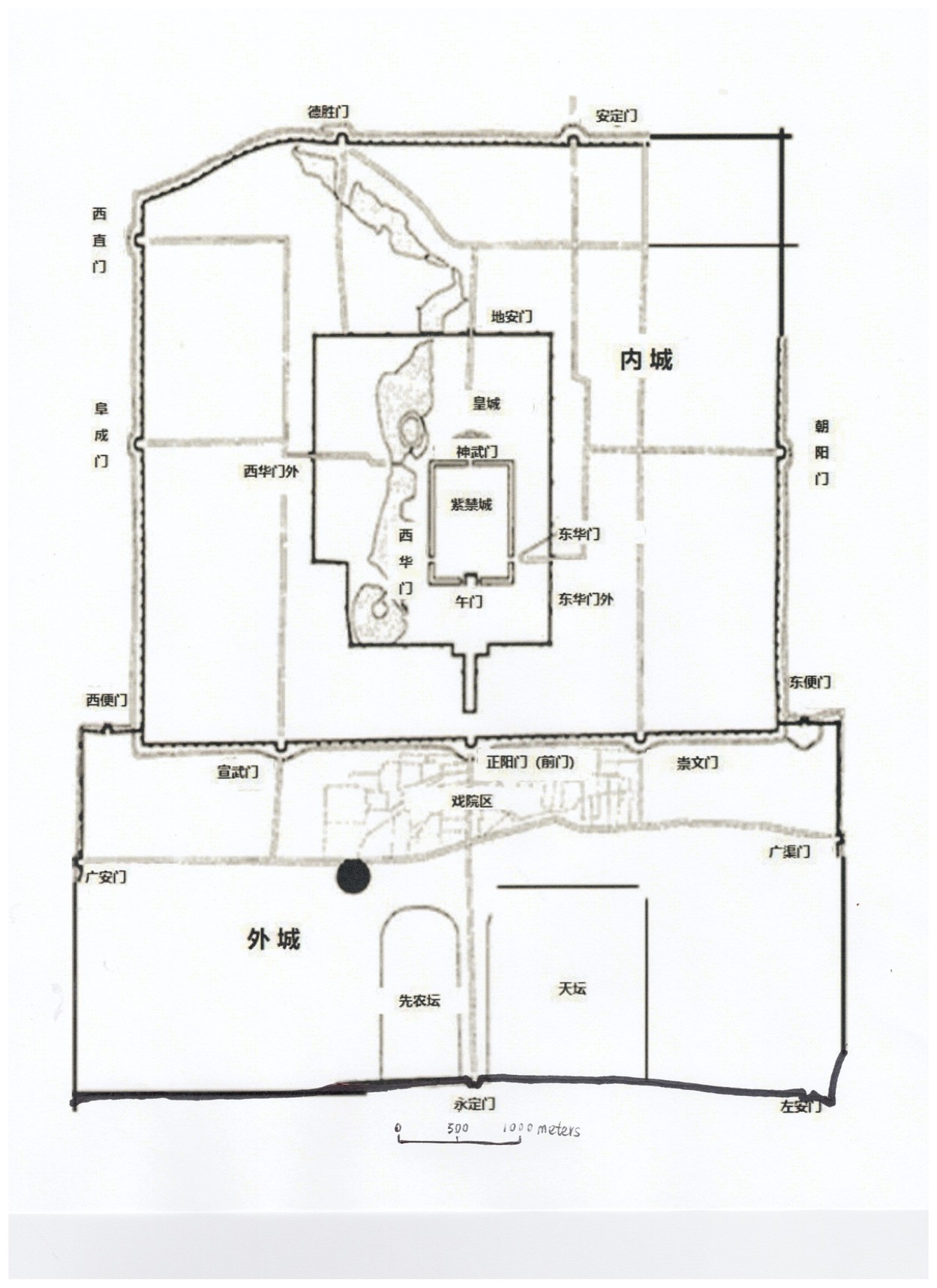

到19世纪70年代,朝气蓬勃的商业戏院区出现在北京城已经超过一个世纪,戏院区被 限定在内城门以南的外城。北京是帝都,也是皇权所在地,因此北京的戏院比中国其它城市的戏院受到更严格的管控。会馆也坐落在外城,但是略为靠西(图二)。会馆通常包含

图二: 18至19世纪北京城地图。图示黑点为湖广会馆相对于戏院区的位置。由郭安瑞免费提供。

住所和戏台,为在京短暂旅居的各省官员及商人提供了社交、宗教活动、休闲娱乐的场所。

会馆不同于平常的戏院,不是买票就可以进去看戏的商业场所。会馆演出更像是由一群或个别会员举办的 “堂会” ,通常需要经由一定关系或是特别邀请才能观看表演。另一方面,相比当时仍旧常见的在私人宅第举办的堂会,会馆远没有那么排外。笔者认为,晚清时期北京和全国其它城市的一众会馆应是介于公众领域和私人领域的中间地带。在这场风波中值得注意的是,当时帝都的商业戏院不仅禁止女性登台演出,还不允许她们入场看戏,然而会馆对于这方面的规定却相对宽松。会馆成员的女性亲友自然成为该处举办的戏曲演出的热心观众,不过为了避男女之嫌,女眷会坐在戏楼二楼看戏(图三)。

图三:题图为:看戏轧伤。《点石斋画报》1884年5月13日所绘江苏省镇江市广东会馆庆祝关帝诞辰之日,吴友如作。出处:《点石斋画报》第1册,上海画报出版社,2001年,第50页。

(下图为另一来源的相同资料的图片。——《戏剧交流》编辑部)

引发这场风波的场面颇为宏大。著名军事将领曾国荃(1824 - 1890)(外号 “九帅” )来京觐见皇上[27] 。因曾国荃是湖南人,其湖南同僚便请他到湖广会馆看京剧来款待他。(此时中国戏曲已经开始循环表演保留剧目,戏曲演出通常不是从头到尾演一整部戏,而是由多个经典曲目的选段组成,并且京剧受欢迎的程度已然超过了昆曲。)

想象一下这个场景。看戏的地方挤满了观众,而并非只是有资格看戏的寥寥数人。作为堂会演出的惯例,戏单被呈给贵宾曾九帅,供他点戏。遗憾的是,曾九帅不是戏曲行家。他快速翻阅了一下长长的戏单,便随意点了一出听起来既吉祥应景又与他的军功相称的戏——《定中原》[28] 。然而演出一开始,曾国荃就意识到自己犯了大错,他点的戏是一部历史剧,《定中原》是《司马师逼宫》的别名[29] 。

[27] 曾国荃的年谱证实,他曾于1874年(同治13年)两次从湖南去北京。参见梅英杰等人所著《曾国荃年谱》,载《湘军人物年谱》卷一,岳麓书社,1987年,第467 - 538页。小说(第197页)声称曾国荃当时刚被任命为陕西巡抚,然而据《年谱》所记(第497页),直到同治皇帝于1874年去世之后两个月,即1875年(光绪元年),他才接受任命。曾国荃的兄长曾国藩于1872年去世,曾国藩是晚清杰出的军事领袖和政治家,曾氏家族极有权势。

[28] 此戏名尤为贴切,因为在太平天国(1850 - 1864)期间,曾国荃作为湘军首领在镇压叛乱中起到重要作用,1864年其军队在围攻南京的血腥战役中收复南京,为清政府 “定中原” 。但曾国荃因为放纵士兵胡作非为而臭名昭著。即使在当时充斥暴力的年代,其军队对南京城大规模的毁坏以及对居民骇人听闻的屠杀也被视为极为过分。参见Chuck Wooldridge:《美德之城:乌托邦幻想时代的南京》(University of Washington Press, 2015)第117页。

[29] 京剧选段通常不只一个剧名。改变剧名是戏班的常见做法, 既是为了避开审查,同时也可以把旧曲目包装成新剧来吸引观众。

曾九帅惊恐地发现他点这出戏的举动将自己置于谋反的嫌疑之下,于是站起身走向出口,以表明自己忠于清朝皇室的政治立场。就在他即将走出戏台的院子时,突然被某种臭烘烘的液体淋湿了脸。曾九帅一抬头,只见楼上一位官太太正抱着小男孩往下撒尿。更为尴尬的是,他开始对那位官太太破口大骂,对方也毫不示弱,与他对骂起来(在小说中此场景被大肆渲染)。其他观众也加入进来,很快戏台下面一片混乱。有人从楼上砸下来一支烟杆,不知是水烟袋还是鸦片烟枪,击中了曾的敏感部位。愤怒之下,曾的护卫立即挺身护主,大声嚷到: “怎敢冒犯大帅的宪卵?” 会馆的负责人一再赔罪,曾九帅愤然离去,会馆终于恢复了平静。然而第二天一早,曾九帅打着妇女看戏违背礼法的旗号,差派亲兵去拆戏楼。

在会馆的负责人说服曾九帅的亲兵停手之前,三面戏楼已经惨遭拆毁[30] ,仅剩下戏台所在的正楼逃过一劫(图四)。在此处的叙述中小说和回忆录出现了一个主要区别,即小

图四:苏州山西会馆(又称全晋会馆)戏楼,现为中国昆曲博物馆的一部分,与1874年湖广会馆戏楼的布局近似。陈嘉艺摄。

(下图为另一来源的相同地点的图片。——《戏剧交流》编辑部)

[30] 小说称戏台的三面都有戏楼(《梨园外史》第183页);而回忆录中记载只有戏台的两侧有戏楼(《观剧生活素描》第194页)。

说增加了一个转折来解释曾九帅为何适时地止息了怒火。原来,负责会馆的官员老谋深算,给他送去一张纸条,上面只写了 “司马师逼宫” 五个字。这是在隐晦地威胁他,如果他不住手就会向官府或其政敌告发他,让整个事件成为真正的丑闻。众所周知,曾九帅卷入了重大党争,深谙其中利害,当即会意收手。

这一威胁之所以如此有效,源于双方都意识到,将现实中的曾九帅与剧中的司马师区分开的 “象征性媒介” 已经不存在了。这证实了勒赛尔和图雷的洞见,即 “消除真实与表现形式、现实与戏剧之间的距离” 是 “丑闻酝酿发酵” 的常见原料[31] 。然而在此案例中,潜在的丑闻被成功压制,免于被公众放大,从而避免了丑闻的爆发。但小说最后增加了一个花絮。曾国荃拆毁了湖广会馆四面戏楼中的三面的新闻传遍了大街小巷,现在轮到帝都人给出他们自己的隐喻式解读了。他们把拆楼当作一种政治上的预兆: “皇上脚底下无故拆毁戏楼,恐怕不至吉祥(斜体为作者所加)。” 由此可以看出,掩盖拆毁戏楼的真实原因导致了公众对这一事件不明就里,从而助长了这种隐喻式解读。由于当时在位的同治皇帝正是在这一年未立子嗣就驾崩了,小说的结尾证明事后来看这种解读是一语成谶。

这个案例最引人注目的是,对这场灾难性演出的报复和惩罚并未直接针对个人——包括主办活动的官员、把这部折子戏列入演出曲目的演员,以及举止粗鲁的观众——反而是针对戏楼建筑。如小说所述,只有主戏台,也就是 “肇祸” 的罪魁祸首幸免于难[32] 。故事以戏谑的口吻展示了清廷根据性别和社会阶层对帝都戏院的观众进行严格区分与监管,揭示了朝廷急于如此的原因。作者在小说与回忆录中均以展现这样的情节为乐:一位桀骜不驯的女性对一位身居要职、手握军权的男性政府要员发起攻击——首先是童子尿弄脏该要员的脸面,接着是连珠炮般的辱骂对其狂轰滥炸,最后天降飞弹击中其下身,为其 “去势” 。

[31] 见勒赛尔和图雷:《概论》。

[32] 《梨园外史》第183页。

最后,笔者想要提出历史上丑闻的 “时效性” 问题,并探讨不断变化的社会背景是如何影响到对丑闻的解读与接受的。陈墨香的小说和回忆录于20世纪30年代早期发表时,不仅该事件中所有相关人员均已离世,就连中国的王朝制度也已经随着清朝一起被推翻。北京不再是首都,甚至连城市的名字也已经更改[33] 。因而湖广会馆斗殴风波再也激不起一丝波澜。后人只有在读到陈墨香对这一事件栩栩如生的描述时,才会不禁莞尔,伴随着一股怀旧情绪涌上心头。

回到第一个案例,尽管其发生的时间远远早于第二个案例,但章培恒创作洪昇传记之时正值新中国反右运动之际。对于章培恒来说,他一定沮丧地发现,《长生殿》丑闻背后的勾心斗角看起来十分熟悉。因此也就不难理解章为何投入如此多的精力挖掘党争,并且断定该剧内容冒犯了至高无上的大清皇帝。虽然章培恒于1962年就已经写完了洪昇的传记,然而书稿却一直未获发表,直到1979年文化大革命结束之后,正常学术活动恢复,传统戏曲如《长生殿》等可以再次重返舞台时,他才得以发表《洪昇年谱》。不过那个故事就要留待另文再叙了。

插图列表:

图一:描绘了1657年尤侗剧作《钧天乐》堂会首演的场景,选自尤侗撰《年谱图诗》(约1694年)。出处:蔡九迪、李雨航编著《中国戏曲中的视觉文化》,Chicago: Smart Museum of Art, 2014, 第141 - 142页。

[33] 1928年这座城市的名字从北京(北方京城)改为北平(北方平安)。

图二:18至19世纪北京城地图。图示黑点为湖广会馆相对于戏院区的位置。由郭安瑞免费提供。

图三:题图为:看戏轧伤。《点石斋画报》1884年5月13日所绘江苏省镇江市广东会馆庆祝关帝诞辰之日,吴友如作。出处:《点石斋画报》第1册,上海画报出版社,2001,第50页。

图四:苏州山西会馆(又称全晋会馆,译者注)戏楼,现为中国昆曲博物馆的一部分,与1874年湖广会馆戏楼的布局近似。陈嘉艺拍摄并授权使用。

本论文原文为英语,2021年已发表。

Zeitlin, Judith. 清代两起戏曲丑闻事件:1689和1874. 《东西方从现代化初期至今经历的戏剧丑闻》 ,勒赛尔(François Lecercle) , 小倉博孝(Hirotoka Ogawa)编. 东京:上智大学出版社, 2021, 第163 - 182页.

译者1:梁雪萍,宾汉顿大学

译者2:张逸琛,宾汉顿大学

译者3:边阳洲,宾汉顿大学